小児がんの病理

小児がんの病理

小児がんの病理総論

小児がんの病理

―特に固形腫瘍についてー

1.はじめに

小児がんの治療成績は近年向上しているというものの、難治性腫瘍の克服はいまだ道半ばというべき状況にある。アメリカや欧州では,以前よりCOG(Childhood Oncology Group)、SIOP(International Society of Pediatric Oncology)による小児がんの疫学的調査や中央で管理された治療プロトコールによる臨床研究が進んでおり効果を挙げている。

わが国でも、小児がんは19歳未満の小児・思春期の疾病による死因のトップである。最近はがん登録が全国的に統一して行われているので、小児がん登録システムも整備されその実態が明らかにされている。また、血液腫瘍のほか、固形腫瘍でも全国で統一した臨床研究が漸く行われ、予後調査の段階にまで至っている。それによると小児がんの5年生存率は80%以上に改善されている。しかしながら、難治性腫瘍の治療成績の向上に充分に進んでいない。

一方、小児がんは稀少疾患であり、治療の前提となる病理診断の確定には困難な点が少なくない。また、小児がん専門病理が少ないことも大きな問題として挙げられている。そのため最近では各腫瘍に対して中央病理診断システムが完備され診断の向上が図られている。

ここでは小児がん,特に固形腫瘍に焦点をあて、その理解を深めるために成人のがんとは異なっている特徴、さらに難解とされている病理診断の進め方と問題点などを概説する。最近では小児がんをAYA世代のがんと一括することが多いが、ここでは小児期のがんとして別個に取り扱う。

なお、本項では腫瘍は悪性および良性の全ての腫瘍、がんとは癌腫および肉腫の悪性腫瘍全体、癌は上皮性の悪性腫瘍(癌腫)を指している。

2.小児がんの頻度

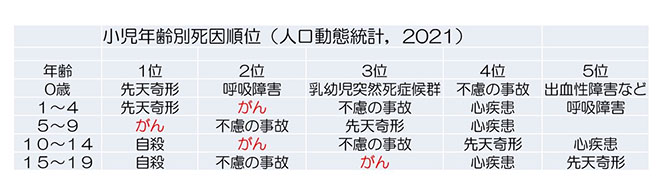

小児がんは19歳まで、0歳代を除いて病気により死因のトップを占めている(表2)。

表2

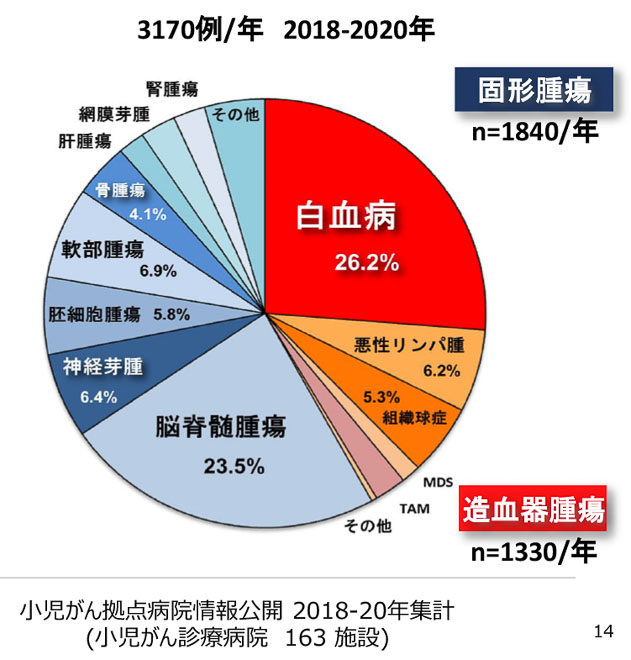

小児がんの種類別頻度(小児がん拠点施設集計)は図1に示す。

図1

全体の約1/3が白血病などの血液腫瘍、1/3弱が中枢神経系腫瘍、1/3強がその他の固形腫瘍である。固形腫瘍では神経芽腫が最も多く、次いで胚細胞腫瘍、軟部腫瘍(横紋筋肉腫、Ewing肉腫群腫瘍などを含む),骨肉腫、腎腫瘍、肝腫瘍,網膜芽腫などである。

3.小児がんの特徴

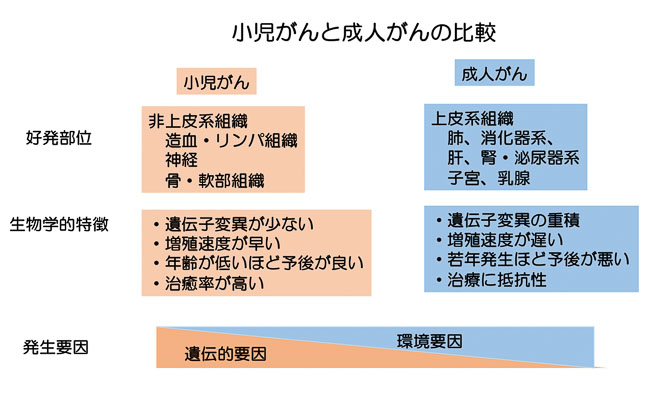

小児がんは成人のがんと比較して、以下のような際立った特徴が認められる。この特徴を充分理解することが新しい治療法の開発や診断法の向上に極めて重要である。

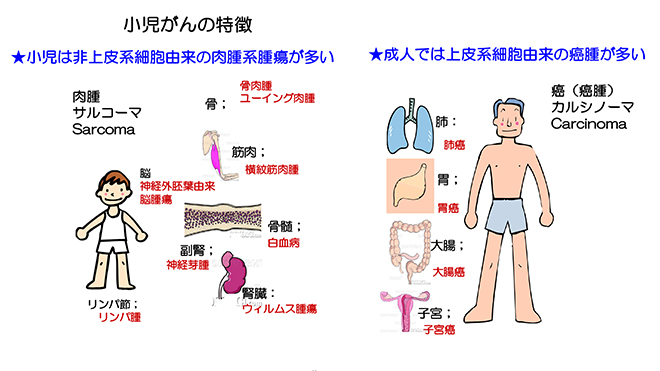

1)がんの発生母地が非上皮系組織で胎児性組織である

小児がんの発生部位は造血器(血液・リンパ系組織)、神経・骨、軟部組織など非上皮性組織であり、成人がんが上皮系組織から発生することが多いのと比べ極めて特徴的である(図2)。中でも小児がんの特徴を最もよく表しているのは胎児性腫瘍と呼ばれている神経芽腫、腎芽腫、肝芽腫、網膜芽腫、胚細胞腫瘍、横紋筋肉腫などの固形腫瘍である。これらの腫瘍はいずれも胎児における器官・組織の成熟途上の細胞ががん化したものである。興味深いのはこれらのがん細胞が発生母地の本来有する成熟能をある程度反映している点である。最も顕著なのは神経芽腫で神経堤由来の細胞が交感神経節へ分化・成熟する過程を腫瘍細胞が反映する。このことはマススクリーニングの経過観察で実際に観察された(神経芽腫 参照)。また、腎芽腫でも糸球体を模倣する腫瘍組織がしばしば認められる(小児腎腫瘍 参照)。また、胚細胞腫瘍では発生母細胞である始原胚細胞の分化能を反映し、三胚葉由来の奇形腫となる(胚細胞腫瘍 参照)。

このような分化・成熟能の特性を知ることは小児がんに対する治療法に大きなヒントを与える。

図2

2)がんの種類と発生年齢が密接に関連する

これも重要な小児がんの特性で、数が少ないが極めて多種類のがんが発生する。また、同じがんでも年齢によって異なる亜型が発生し、しかも予後が異なる。

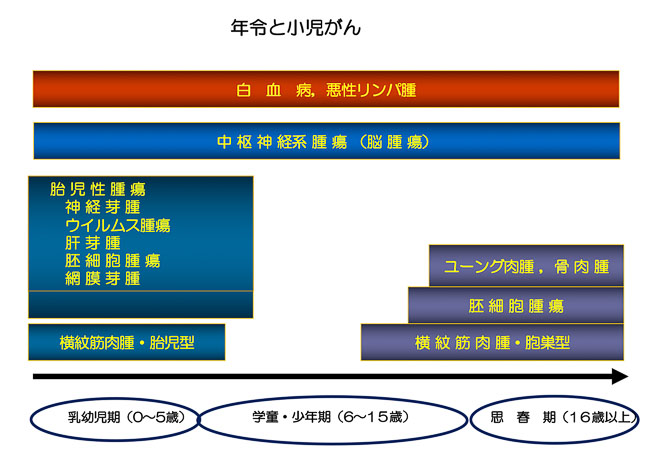

図3は年令を好発腫瘍との関連をシェーマで示したものである。

図3

胎児性腫瘍は乳幼児、学童初期に多発する。胎児性腫瘍でも例えば、胚細胞腫瘍は乳幼児期には未熟奇形腫や精巣卵黄嚢腫瘍が好発するのに対して、思春期前後では卵巣腫瘍が増加する。また、横紋筋肉腫の胎児性型は年少児に、包巣型は年長児にそれぞれ多い。このように同種の腫瘍であっても亜型によっては年齢分布が著しく異なり、別の腫瘍と考えるべきものが多い。骨腫瘍やEwing肉腫様腫瘍は身体の成長が著しい思春期に好発することが知られている。

一方、全年令に認められる白血病でも乳幼児期には血球のlineageが明確でないbiphenotypicな形質をもつ腫瘍が発生する。より未分化な成熟途上の血球が白血化したものと考えられる。また、中枢神経系腫瘍でも年少児には未分化な髄芽腫や中枢性神経外胚葉性腫瘍、上衣腫などが発生する。年長児には膠芽腫や胚細胞腫瘍などの頻度が高い。このように、白血病や中枢神経腫瘍を含めて年少児では成熟途上の細胞を発生母地とする腫瘍が生じることは診断の確定にも重要な示唆を与える。

このように乳幼児期と思春期を含む年長児では腫瘍の特徴が異なることを充分認識しておく必要がある。また、固形腫瘍では発生年令と予後との関連や同じ腫瘍でも部位によって予後が異なるという特徴も有している。

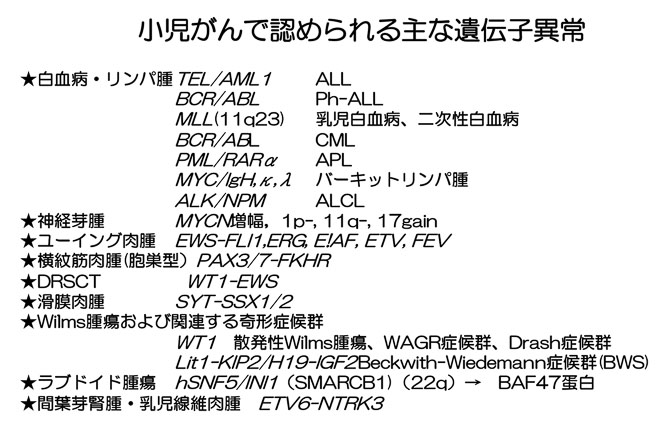

3)小児がんと分子遺伝学

成人のがんを含めてその発生には何らかの原因による遺伝子異常が関連することはよく知られた事実である。小児がんでは、その発生に分子遺伝学的要因がさらに顕著である。

以下、小児がんに関連する遺伝子変化について述べる。

①がん抑制遺伝子

小児がんでは家族性腫瘍が多く,その中から多くのがん抑制遺伝子が発見された。その一例は両側性網膜芽細胞腫で、13q14領域からその責任遺伝子であるRB遺伝子(RB1)が発見された。その他、p53の異常によるLi-Fraumeni症候群、多発性内分泌腫瘍、家族性大腸ポリポーシス(APC&MYH)、家族性若年性大腸ポリポーシス(MAD4H/MAD4)、脳腫瘍と大腸癌を伴うTurcot症候群(APC)、皮膚神経症候群(phakomatoses・神経線維腫type1&2(NF1&2)、結節硬化症(TSC1&2)、母斑基底細胞癌症候群(NBCCS,PTCH)、von Hippel-Lindau症候群(VHL)を含む)が知られており、それぞれから()内に示したがん抑制遺伝子がクローニングされている。重要なことは、これらの家族性腫瘍から見つかった遺伝子異常が,散発性の腫瘍(sporadic tumor)の原因でもあるという点である。

★がん・奇形症候群

小児がんでは先天異常(奇形)が合併することも古くから知られていることである。中でも,腎芽腫では無虹彩症、WAGR症候群(Wilms’ tumor, anidiria, genital anomalies, mental retardation syndrome)、Denys-Drash症候群などの合併が知られており、 11p13領域の異常を伴う。本領域の解析から腎芽腫の責任遺伝子の一つであるWT1遺伝子(WT1)が発見された。WT1は同時に性分化や腎生殖器系の形成に関連する遺伝子であることが明らかになった。さらに、半身肥大、臍帯ヘルニア、Nesidioblastosisなどを伴うBeckwith-Wiedemann症候群(BWS)では腎芽腫、肝芽腫をしばしば伴う。BWSでは11P15領域にあるH19,IGF2のimprintingの異常によることが明らかにされ、遺伝子の変異がなくてもそのピジェネティクな修飾による発現異常で腫瘍や奇形が発生することが明らかになった(小児腎腫瘍参照)。その他、体染色体の異常を伴うものではDown症候群と白血病との合併が知られている。性染色体の異常では47、XXYの核型を示すKleinfelter症候群では性腺外混合型胚細胞腫瘍や未分化胚細胞腫の合併が認められる(胚細胞腫瘍参照)。

②がん遺伝子の活性化

小児がんにおいてもがん遺伝子の活性化はその発生、進展に極めて重要である。特徴的なのは,各種白血病や横紋筋肉腫、Ewing肉腫群腫瘍、線維形成性小円形細胞腫瘍、滑膜肉腫、胞巣状軟部肉腫、粘液性脂肪肉腫、円形脂肪肉腫、先天性線維肉腫、間葉性腎腫などでは特異的な染色体転座が認められることであり、発症原因ともなる(表2)。これらの染色体転座は各腫瘍に特異的であり、その同定は腫瘍病理診断の決め手となる。一方、神経芽腫では特異的な染色体異常ならびにがん遺伝子の増幅がその予後を判定する上で極めて重要であり、リスク分類に取り入れられている(神経芽腫参照)。

主な小児がんの遺伝子異常は表2にまとめた。

表2

4)形質が明確でない未分化ながんがある

小児がんの中では発生母地やその形質が明らかではないものが少なくない。これらのがんでは難治性であり,予後が悪い。また、腫瘍の最終診断となる病理診断が極めて困難で、組織診断だけではなく遺伝子検索など補助的検索が必須である。

i)小児がんの病理診断で留意すべきこと

腫瘍の最終的な診断は病理診断である。小児がんでは特に、治療法の選択、予後予測のために腫瘍の亜型を含めた正確な病理診断のほかリスク分類が要求される。リスク分類には遺伝子解析も含まれる。また、形質が明確でない未分化な腫瘍に関しては補完的手段として免疫染色、遺伝子検索が必須である。すなわち、小児がんの病理診断(腫瘍診断)とは肉眼所見、組織学的所見ならびに遺伝子検索の結果を含んだ総合的なものと理解すべきである。組織診断なしに遺伝子検索の結果だけを鵜呑みにして治療方針を決めるというようなことは厳に戒めるべきである。腫瘍診断を進めるに当たっては適切な①検体処理、②検索手段ならびに、③検索結果の正確な評価が行われる必要がある。

・検索手段として

通常のHE染色のほか、診断が困難な症例や鑑別診断のために免疫染色が盛んに用いられている。最近は検疫染色の自動化が進んでいて、HE染色標本を充分観察しないで、多数の抗体を用いる傾向があるようにうかがえる。組織診の基本はHE染色標本をじっくり観察することが先ず第一で、その上で鑑別すべき腫瘍に関して適切な免疫染色を施行すべきである。その際には用いる抗体の特異性に注意する必要がある。同じような抗体でも製造元やロットが異なるとその質が大いに異なる場合が少なくないので注意を要する。

また、小児がんに特徴的な遺伝子変化、キメラ遺伝子の同定やがん遺伝子の増幅をDNAやRNAを用いて検索することも重要である。この場合に留意すべきは適切な検体をこの方法に供すべきことである。必ずすべきことは、検索する組織に腫瘍が含まれているかどうか、クライオスタットを用いた凍結切片の観察で予め確かめておくことである。固形腫瘍の場合は間質や壊死組織が含まれているので,検索に供する腫瘍組織の確認は必須である。

ii)小児がん病理診断の問題点

小児がんは稀である、さらに形質が明らかでない未分化の腫瘍があることから一般の病理医には馴染みがなく、診断が困難な場合が少なくない。さらに、わが国では小児がん治療施設の集約化が進んでいないので、一人の病理医が接する機会が多くない。そのため、不適切な診断が下されていることが少なくない。事実、筆者らが後述する臨床研究における中央病理診断を担った経験では施設診断との不一致率が20%を越えた腫瘍もあった。また、治療の選択を行うため、腫瘍の亜型分類のほか、遺伝子増幅の有無などの検索を要求されることもあり、一般の検査室では対応が困難である。最近、わが国でも治療成績向上のために、全国で共通したプロトコールを用い、その成績を評価(モニター)しつつ、さらに新しい治療法を開発するという臨床研究が各腫瘍で行われ始めた。その際、重要なのは病理診断を統一するため中央病理診断システムの確立である。腫瘍診断が統一されていなければ,そもそも臨床研究が成り立たないからである。必要なのは施設病理医が臨床研究の重要性をよく理解し、適切な検体の提供を行うことができる環境を整えることである。その上で、レファレンズラボラトリーや小児がん病理診断データベースの確立がなされ、一般病理医への情報提供を行うことが極めて重要な意義を有する。

5)治療成績が向上している

小児がんが先に述べたように腫瘍細胞の遺伝子変異が成人のがんに比し少ないこと。近年様々な集学的治療が行われたことにより小児がんの治療成績は上がり、現在では全体で5年生存率が84%を越えている。

小児がんの特徴を成人がんと比較しつつ以下にまとめておく(図4)

図4

小児がんの診断・治療の詳細については次回に述べる予定である。